Alessandro non dovrebbe ricorrere a un appello per convincere qualcuno a prendersi cura di lui. Non è colpa sua se a quasi 14 anni ha dei disturbi dell’attaccamento e difficoltà a gestire le emozioni. Se ha subito dei traumi e vive in comunità. Se pensa: «Sono curioso di avere dei nuovi genitori, anche se mi fa un po’ paura». Eppure, sul sito istituzionale del Tribunale per i minorenni di Milano c’è un avviso efficace per cercargli in tutta Italia una mamma e un papà: «Alessandro è capace d’imparare ed è intuitivo, pur con delle difficoltà. È un ragazzino fantasioso e creativo, simpatico, amante della chiacchiera e ironico, gradisce la buona cucina». Anche Chiara, Lorenzo, Silvia sono in quell’elenco. Tutti, tutelati da nomi di fantasia, hanno bisogni speciali – problemi neurologici, psichici, genetici – e sono in attesa. Aspettano che una coppia possa farli sentire figli per la prima volta.

«Questi appelli hanno consentito anche a questi bambini più fragili di trovare una loro famiglia. Per alcuni minori con la sindrome di Down abbiamo ricevuto decine di disponibilità e ora vivono con i loro genitori, spesso insieme a fratelli e sorelle», assicura Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano.

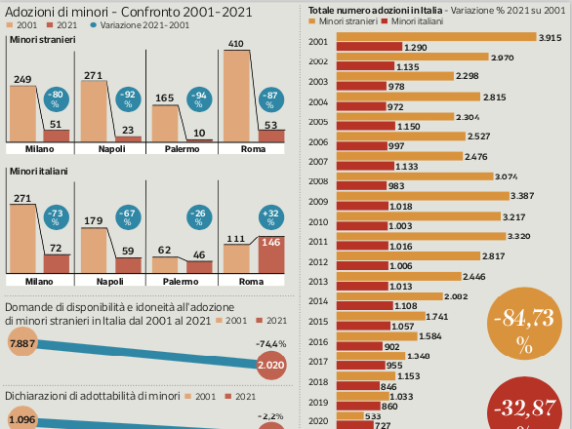

Nel nostro Paese le adozioni sono in calo, come ha evidenziato Ferruccio de Bortoli sul Corriere. Dim inuiscono quelle nazionali, precipitano quelle internazionali. Dal 2001 al 2021, i minori adottati in Italia sono scesi da 1.290 a 866; i minori provenienti da adozioni estere passano da 3.915 a 598. Perché? Le cause si intrecciano alla policrisi che stiamo attraversando. Pesa la crisi demografica: nel 2023 le nascite sono scese a 379.890 mila, (-3,4% sul 2022). Pesa la procrastinazione sulla scelta di una genitorialità che, per le coppie aspiranti adottive, è ancora maggiore perché preceduta da tentativi di fecondazione assistita. Pesa anche l’età: la maggior parte delle coppie disponibili ha più di 40 anni. Pesano i fallimenti adottivi registrati soprattutto nel contesto internazionale che si riflettono nell’immaginario collettivo anche sull’adozione nazionale.

Il numero dei minori adottabili resta costante nel tempo. La domanda per l’adozione vale tre anni (con possibilità di rinnovo). Possono adottare coppie sposate, ma unite da una convivenza minima di tre anni. La differenza di età tra adottato e adottante non deve superare i 45 anni ed essere almeno di 18. Sbrogliare la matassa dei requisiti per trovare una famiglia adatta a un bambino – perché il centro deve rimanere il bisogno del minore e non la voglia di due persone di diventare genitori – significa muoversi tra incontri di formazione, colloqui e dubbi che partono con (spesso prima) la dichiarazione di disponibilità all’adozione. Già nei moduli, ogni spazio compilato dalle coppie biforca possibilità e limiti. Poi tocca agli assistenti sociali e agli psicologi mandare entro quattro mesi la relazione al tribunale, ma i tempi sono molto lunghi. In tanti si chiedono il perché, dato che l’équipe multidisciplinare dipende dal servizio sanitario nazionale e si è registrato un calo della domanda. Intanto le famiglie aspettano il colloquio con il giudice che punta a individuare la coppia più adatta a rispondere a quelle specifiche esigenze del minore dichiarato adottabile. Solo dopo che la sentenza di adottabilità diventa definitiva viene pronunciato l’affidamento preadottivo. Alla fine c’è la sentenza di adozione che equipara figli biologici e adottivi e attribuisce il cognome. «Non c’è una sola Italia, ma tante. Adozioni e affido dipendono anche da come è strutturato il lavoro dei servizi nei singoli territori. Se la rete pubblica è in sofferenza, lo sono anche le associazioni che devono sostenere le famiglie», puntualizza Anna Guerrieri, presidente del coordinamento Care. Poi pone una questione: «Ancora oggi non abbiamo una banca dati nazionale ed è un problema perché le coppie si ritrovano a estendere la propria disponibilità e quindi a presentare più domande a diversi tribunali. Questa è una procedura farraginosa, occorrono dei tavoli di lavoro. Come si possono formare e sostenere le famiglie che adottano senza un coordinamento tra Regioni, istituzioni locali e associazionismo familiare?».

Le famiglie non hanno smesso di evolversi: si dovrebbero cambiare le regole oppure dovremmo pensare a come sostenere il prima e il post adozione? Servirebbero nuovi modelli per monitorare le attese o quel tempo incognito si può impiegare per migliorare la formazione?